【特設2】ダニやハエなどに寄生された蛾

ホームへ

【成虫写真1】

【成虫写真1】はタカラダニに寄生されたカタアカマイコガ。

【成虫写真2】

【成虫写真2】はタカラダニに寄生された夏眠中のカラスヨトウ、杉の枯れた幹にて。

【成虫写真3】

【成虫写真3】はタカラダニに寄生されたヨツスジヒメハマキ。

【成虫写真4】

【成虫写真5】

【成虫写真4】と【成虫写真5】は同一個体で、2004年7月7日、明石市(明石公園)。

【成虫写真6】

【成虫写真6】はタカラダニが付いているナカウスエダシャク。

【成虫写真7】

【成虫写真7】はナシケンモン?にたくさんのタカラダニが寄生していました。この蛾の上で増殖することはないと思います。

どこでこんなに背負い込むのでしょうか。

【成虫写真8】

【成虫写真8】はナシケンモンにサシガメ幼虫の集団に捕まっているところ。

【成虫写真9】

【成虫写真9】は2005年9月3日、福岡県前原市高祖神社で、キオビベニヒメシャクの翅になにかくっついているのを壁に止まった瞬間に気がついた。

よく見るとヌカカが翅脈から吸血している。ガがとまったときにはすでにくっついていたので、飛翔中も離れないのではなかろうか。あいにくストロボ

で驚いてガは飛び去ってしまったので、撮影できたのはこの一枚だけ。

【成虫写真10】

【成虫写真10】はウスバミスジエダシャク(?)にタカラダニが付いているところ。

【蛹写真1】

【蛹写真1】はスズメガ?の蛹から化けたサキマダラヒメバチ。

【蛹写真2】

【蛹写真2】は2005年1月16日、神戸市西区のクスノキの根元近くの樹皮下(土が隙間に入っており土中と同じ?)で簡単な繭玉の

中に居たが、【蛹写真3】が出てきた。

【蛹写真3】

【蛹写真3】は【蛹写真2】から出てきた寄生バチで、ヒメバチの一種。

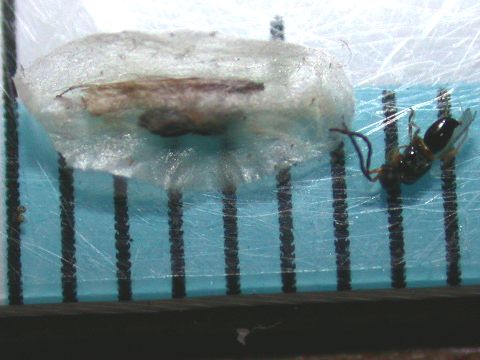

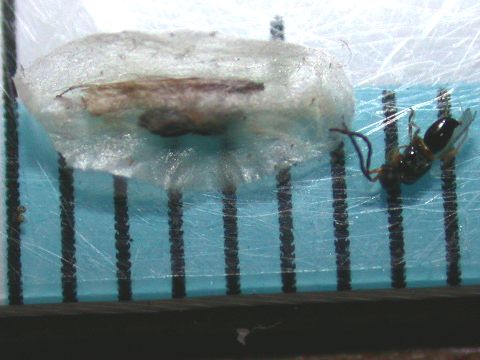

【蛹写真4】

【蛹写真4】はコスズメかビロウドスズメの蛹がヒメバチの仲間に寄生されてしまったもの。

【蛹写真5】

【蛹写真5】は2005年9月6日、熱海市で、カキの葉についていた蛹を飼育していたところ、一つはカキアシブサホソガが羽化したが、もう片方は寄生されていた。

これはカキアシブサホソガに寄生した寄生バチに更に寄生した寄生バチと思われ、腹節のうち1節が大部分を占めていることからクロバチ類だと推定される。

【蛹写真7】

【蛹写真7】は2006年3月4日、明石市で、モチノキで繭を見つけ中を開けたところお尻を振っている元気な、シンジュサン本州以西対馬以外亜種の蛹だったが、寄生されていて、ハエは同年4月7日に羽化した。

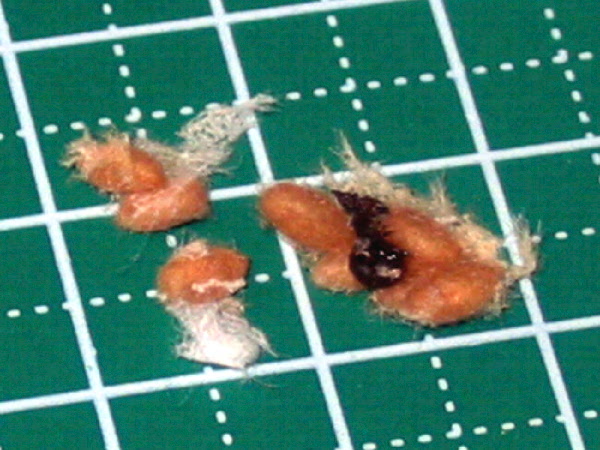

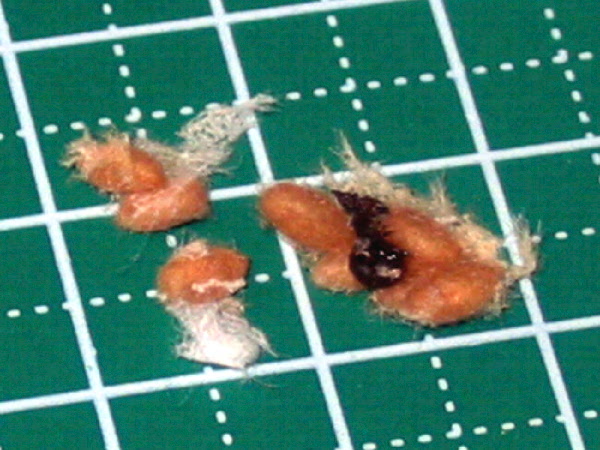

【蛹写真8】

【蛹写真8】はマエジロマダラメイガと思われる蛹からハエが出てきてしまったもの。上の写真が2006年4月8日、下が同月14日、明石市(室内飼育)。

【蛹写真9】

【蛹写真9】2006年10月1日、山形県飯豊町、古井戸のコンクリート蓋の上に無造作に乗った小さな蛹を見つけました(写真上段左)。

何の蛹だろうと不思議に思って持ち帰り、密閉容器(小さなタッパーウェア)で飼育開始。10/15 蜂の出現に気付く。(実は数日前に羽化していたのかも)

下段の2枚は羽化殻です。蜂の掲示板にて問い合わせたところ、この蜂はヒメバチ科ヒメバチ亜科sp.の♂であるとの回答を頂きました。

蛹はエダシャク亜科であろうと思われます。

【繭写真1】

【繭写真2】

【蛹写真6】

【蛹写真6】は柿の木の下の草本に作られていたもので、状況的にキノカワガと判断したが穴が開いていて、出てきたのは蜂だった。

ヒメバチ科のハバチヤドリヒメバチ亜科アメバチモドキ属か?2005年7月13日、明石市。

【繭写真1】はブランコヤドリバエに寄生されたクスサンの繭で、蛆虫型の幼虫が出てきて、それが蛹化、羽化したものが【繭写真2】。

【繭写真3】

【繭写真4】

【繭写真3】はミノウスバの繭を開いたもので、蛹ではなくヒメバチの幼虫が入っていた。2004年3月26日、明石市で、

それが羽化したものが【繭写真4】。

コマユバチやヒメバチには、

(1)宿主が若齢のうちに♀蜂が産卵(産み逃げ)

(2)孵化した蜂幼虫は宿主をしばらく‘泳がせて’普通に生長させる

(3)宿主が程良い大きさになったとき−多くは寄主が蛹化する直前−蜂幼虫は宿主の体を喰らい始め、急激に生長

(4)充分喰ったら蛹化

という悪質な真似をするものが多い。泳がされている間の宿主はミノを作ったり繭を作ったりを普通にこなす。なので、

蓑はミノウスバ幼虫が作ったもの。寄生蜂のなかには、宿主が作った繭の中に自分の繭を作って二重防壁を施したり、

宿主を用心棒代わりに使ったりという極悪な真似をするものもいる。

【繭写真5】

【繭写真5】はミノウスバの繭で、左右どちらかが寄生されていたものと思われる。

【繭写真6】

【繭写真6】は、採取した約8mmの幼虫を飼育したもので、繭を作り出したが2〜3日しても繭作りが進行しなかった。

取り出してみると、代わりに完成したコマユバチの繭がズラリと・・・。2004年4月22日、明石市。

【繭写真7】

【繭写真7】は繭が綺麗に完成された後にコマユバチが羽化してきた例で、2004年5月16日、明石市。

【繭写真8】

【繭写真8】はセイタカアワダチソウの若い葉を食べていましたエゾギクキンウワバの幼虫の繭だが、半数以上がヒメバチ

に寄生されていた。

【繭写真9】

【繭写真9】は東京都青梅市にて採集したイラガ繭より出てきたイラバイツツバセイボウで、2004年7月3日撮影。

【繭写真10】

【繭写真10】は2005年9月20日奈良市で、ワタについていたワタノメイガと思われる繭を開いたら寄生蜂にやられていたよう。

【繭写真11】

【繭写真11】は2006年2月18日、熱海市で、キバラケンモンと思われ、繭に成ったが、【繭写真12】

【繭写真12】

【繭写真12】のサムライコマユバチの仲間が大量に出てきた。

【繭写真13】

【繭写真13】は、蛹に産卵される瞬間!

【幼虫写真1】

【幼虫写真1】はタカラダニに寄生されたコヤガの仲間。

【幼虫写真2】

【幼虫写真2】はヌカカに寄生されたヨモギエダシャクの幼虫。

【幼虫写真3】

【幼虫写真3】は寄生バエの卵がついたシャクガの幼虫。

【幼虫写真4】

【幼虫写真4】はウチスズメの幼虫(?)にコマユバチが寄生しているもので、2003年11月19日、明石市。

【幼虫写真5】

【幼虫写真6】

【幼虫写真5】はシャクガの幼虫がヒメバチに寄生操作されているところと思われる。羽化したハチは【幼虫写真6】で

2004年4月28日、明石市。発見した時からズーーとこのままで、幼虫は尾脚で葉っぱを強く掴んでおり開いた様子は無く、

体の上の方は自由に動けた。葉っぱの成長により掴んだ部分にずれた後があり、かなり以前からこの状態のよう。丸いの

は細長い繭が30個近く纏まったもので葉っぱの縁に付いていた。他の幼虫が近づくと、体を鞭のように振って体当たり

で抵抗する。体を張って繭を守っているように感じます。葉っぱには食べられた跡は無く、連れ帰ってからも一切食事を

しなかった。寄生された宿主が、そうでなければ絶対にやらない珍奇な行動に出ることはしばしばあって、専門的には

“寄主操作”と呼ばれます。寄生蜂に寄生されたイモムシが、摂食し終わって体外に出た寄生蜂(の繭)を護るような行動は、

アオムシサムライコマユバチに寄生されたシロチョウ幼虫などで知られています。

【幼虫写真7】

【幼虫写真8】

【幼虫写真7】は2004年6月13日、明石市のカイヅカイブキに糸でぶら下っていた幼虫で採集し飼育していたが、1週間ほど

して覗くと、【幼虫写真8】のような、繭が8個と無残に干からび萎んだ幼虫が。2004年6月21日、明石市。

【幼虫写真9】

【幼虫写真9】はコマユバチに寄生されたタケカレハ幼虫。

【幼虫写真10】

【幼虫写真10】はコマユバチに寄生された蛾の幼虫(不明)。

【幼虫写真11】

【幼虫写真11】はコマユバチに寄生された蛾の幼虫(不明)で、ツツジの葉裏。

【幼虫写真12】

【幼虫写真12】はハイマダラノメイガ幼虫から脱出した蜂の繭。

【幼虫写真13】

【幼虫写真13】はコマユバチに寄生されていて、これでも動いていた。

【幼虫写真14】

【幼虫写真14】は2003年10月5日、福岡市早良区椎原で、カビにやられてると思ったのだが違うよう。

【幼虫写真15】

【幼虫写真15】は2004年5月24日、壱岐市岳ノ辻で、【幼虫写真14】と同じモノにやられているのか?

【幼虫写真16】

【幼虫写真16】は2004年8月15日、熱海市で撮影し、きれいだったのだが、

【幼虫写真17】

【幼虫写真17】は2004年8月21日、【幼虫写真16】を飼育していたところ、寄生繭に気が付いた。

【幼虫写真18】

【幼虫写真18】は2004年8月28日、【幼虫写真17】のその後の写真で、羽化したハチが繭を丸くくりぬいたところで力尽きた模様。

コスズメにはスズメヤドリコマユバチMicroplitis theretraeが記録されています。この蜂はコマユバチであることは確か

ですが記録にあるものかどうかはわかりません。

【幼虫写真19】

【幼虫写真19】は2004年10月11日、神戸市西区(道安公園)で見られたウチスズメの幼虫で、同じポプラの木に同じ状態の子が

4匹ほど居た。コマユバチの餌食になっているところ。

【幼虫写真20】

【幼虫写真20】は2003年6月3日、安曇野にて、クララ(マメ科)の葉を綴っていたヨモギキリガを容器にて飼育していたところ、

ヤドリバエの幼虫が出てきた。

【幼虫写真21】

【幼虫写真21】の繭は蛾の幼虫から脱出したサムライコマユバチの集団が作っているものです。種類は特定できませんが、

カリヤサムライコマユバチは同じような繭を作ります

【幼虫写真22】

【幼虫写真22】は【幼虫写真21】と同じ個体。

【幼虫写真23】

【幼虫写真23】は【幼虫写真21】、【幼虫写真22】と同じ個体で、数日後。

【幼虫写真24】

【幼虫写真24】はオオミズアオ幼虫で、マユ作りの直前で茶色に変化しています。栗の葉の丸まっているところが分かりますで

しょうか?可哀想なことに、このあとこのマユからウジが9匹出てきました。

【幼虫写真25】

【幼虫写真25】蛹化前の終齢でハチかハエが出てきたものです。茨城県つくば市で終齢幼虫をget、7月下旬の写真。

【幼虫写真26】

【幼虫写真26】はヨトウガ幼虫の寄生バエ卵。

【幼虫写真27】

【幼虫写真27】05/07/23,熱海市内の草原でノコンギクに出来ている繭を持ち帰り飼育していました。

【幼虫写真28】

【幼虫写真28】05/08/01、3匹寄生バエが飛んでいるのにきかつきましたがしばらく様子をみていました。飼育瓶の中で交尾を

しているのもいたり、7匹になりました。

【幼虫写真29】

【幼虫写真29】4日、7匹が死んだので繭をきり蛹をだしてみました。さらに蛹を分解したらハエの蛹空が横1列並んでいて、蛾の

蛹頭部には羽化したもの外に出られず死んでいたハエが2匹いましたので全部で9匹の寄生バエが宿っていたのです。

【幼虫写真30】

【幼虫写真30】が繭の中の寄生された幼虫の蛹です。ハサミとピンセットで恐る恐る分解したので寄生バエの蛹は形が崩れてしまいました。

寄生バエは、ブランコヤドリバエのようでこれを9匹も養える幼虫の大きさと繭の感じからホストとなったのはカレハガではないかと思われます。

私の経験している限り、このハエは繭を作らないホストが蛹になってから蛹を突き破って幼虫(蛆虫)出てきて別の場所で蛹化羽化するのですが、

ホストが繭を作る場合は前蛹の状態で出てくるようですね。

カレハガの繭の羽化時の脱出口は、中からは出られるが外からは入れない絞り込んだものですから羽化したハエも何とか出てこれたのでしょう。

【幼虫写真31】

【幼虫写真31】ヒメバチに寄生された幼虫。熱海市内。2005年8月6日朝、庭のホルトノキの下で岩を這っていた10mm程の幼虫を見つけました。

飼育しようと箱に入れたら動きが鈍くなったので蛹化が近いと思ったのですが午後には小さな繭が死んだ幼虫と並んでいました。寄生された幼虫。

【幼虫写真32】

【幼虫写真32】は、【幼虫写真31】から出てきたヒメバチの幼虫で、こんなに綺麗な繭を短時間でつくったようです。

【幼虫写真33】

【幼虫写真33】は、【幼虫写真32】から11日に出てきた、小さなコマユバチ(恐らくサムライコマユバチ)。

【幼虫写真34】

【幼虫写真34】は、2005年8月19日、日光湯元で、タケカレハ?の幼虫が大量のコマユバチに寄生されている。

【幼虫写真35】

【幼虫写真35】は、2005年6月7日、新潟県。

【幼虫写真36】

【幼虫写真36】は、【幼虫写真35】と同一個体。

【幼虫写真37】

【幼虫写真37】は、コスズメの幼虫がコマユバチに寄生されているもので、2005年8月31日、カラスウリの葉裏。

【幼虫写真38】

【幼虫写真38】は、【幼虫写真37】と同一個体。

【幼虫写真39】

【幼虫写真39】は、2005年9月23日、明石市(石ヶ谷墓園)シャシャンボに居た幼虫群を採集したところ、かなり若いにも関わらず、繭が出てきた。

【幼虫写真40】

【幼虫写真40】は、2006年5月25日大阪府下生駒山系。

【幼虫写真41】

【幼虫写真41】は、2006年6月18日、神戸のケヤキの幹に居たウスタビガの幼虫だが、背中にコマユバチが出て行った後がたくさん見える。寄生されると絶対に成虫になれないわけではなく、小さいながら成虫になれた例がある。

【幼虫写真42】

【幼虫写真42】は、2006年7月21日、明石市(大池)ヌルデにいたもので、フサヤガの幼虫と思われこれを飼育したが、(【幼虫写真43】に続く)

【幼虫写真43】

【幼虫写真43】何時の間にか糞にまみれて繭が作られていました。フサヤガのもので丈夫な繭を作るものだと、表面の糞を除去してみますと不可解なことが・・・・。

小さい繭の表面に幼虫の頭の抜殻が・・・?。蛾の世界には判らないことが多いので、とにかく羽化を待つことに・・・。2006/07/29 明石市(室内飼育)(【幼虫写真44】に続く)

【幼虫写真44】

【幼虫写真44】羽化後、亡くなるまで監禁していました。綺麗に繭の蓋を開けて出てきています。フサヤガの脱出口をそのまま使用することは考えにくいので繭は寄生バチが作ったものと判断しました。

これは小さい方の繭のものですが、大きいほうからは数日遅れて一回り大きな寄生バチが出てきていました。2006/08/11 明石市(室内羽化)(【幼虫写真45】に続く)

【幼虫写真45】

【幼虫写真45】06年8月14日 中津軽郡 西目屋村 目屋ダムで、蛾を撮影してた時にウロウロしてたヤツなんですが、同じヤツでしょうか…?

【幼虫写真46】

【幼虫写真46】06年8月31日 志賀高原木戸池で、ヨシカレハか何かが寄生されている。

【幼虫写真47】

【幼虫写真47】2006年10月23日、富山県黒部市でサクラケンモンの老熟。

【幼虫写真48】

【幼虫写真48】2007年4月15日 北部九州里山で、タケカレハが寄生されている。

【卵写真1】

【卵写真1】は、2005年8月28日、明石市(上ヶ池公園)サクラの葉っぱ裏にあった卵塊を採集。ところが、しばらくしてハチらしきものが飼育箱の中で次々と羽化。

卵をよく見ると穴が開いており、ここから出てきたのに間違い有りません。

【卵写真2】

【卵写真2】は、【卵写真1】から出てきたもので、大型鱗翅目の卵(オビカレハやウスタビガなど)に寄生する Pseudanastatus albitarsis シロオビタマゴバチ(ホソナガコバチ科)。

似た種にタマゴコバチ( Trichogrammatidae タマゴヤドリコバチ科) が居るが、これは0.6mm程度で更に小型。

これら寄生バチを農業害虫に対する生物農薬として利用されているものもある。

【卵写真3】

【卵写真3】は、ウワバ類の卵でキイロタマゴバチに寄生を受けたものだと思われ、暖かい場所に保存すればキイロタマゴバチが出て来るだろう。

ホームへ

無断転載禁止